阿门对位球员表现不佳布克库里失误频繁乔治零分尴尬局面

在最近的一场篮球比赛中,众多明星球员的表现却未能如预期般精彩。阿门在对位时遭遇了强力压制,导致其表现不佳;而布克和库里则因频繁失误让球队陷入困境;乔治更是经历了一场尴尬的零分局面。这些因素不仅影响了个人的表现,也对球队的整体战斗力造成了负面影响。本文将从四个方面深入分析这一现象,包括阿门与对手的较量、布克与库里的失误情况、乔治的得分危机,以及这些因素如何综合影响比赛结果。

1、阿门与对位球员较量

在比赛中,阿门面对的是一名实力强劲的对位球员,这无疑给他的发挥带来了不少压力。尽管他在赛季初期展现出了良好的状态,但本场比赛中明显受到限制。在防守端,对手成功利用身体优势和经验,不断地切断了阿门接球的路径,使他几乎无法发挥自己的技术特长。

与此同时,阿门在进攻端也显得有些无所适从。他多次试图突破,但由于对手严密的盯防,他很难找到合适的投篮机会。此外,在快攻过程中,阿门还曾出现过几次失误,这进一步削弱了他的自信心。而这种心理状态又反过来影响到了他的表现,使得他始终无法进入最佳状态。

综上所述,面对强力对手,阿门并未能有效应对,这不仅使个人数据大幅下滑,更重要的是影响了球队整体战斗力。在关键时刻,他未能站出来为球队提供支持,让人感到遗憾。

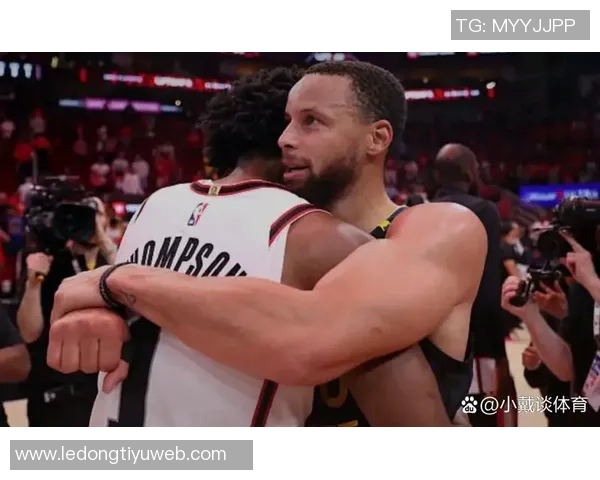

2、布克与库里的失误频繁

布克和库里作为各自球队的重要核心,本该成为引领团队前进的主心骨。然而,两人在本场比赛中的失误次数令人咋舌。特别是在关键时刻,他们都曾做出一些不理智的决策,这直接导致球队错失得分良机。例如,在一次快攻中,布克原本可以选择简单传球,却因为犹豫而被对方抢断。

库里作为一名经验丰富的老将,本应具备更高水平的控球能力。但本场比赛中,他似乎没有找到节奏,多次出现持球走步或传球失误。这种情况不仅令现场观众感到意外,也让教练组不得不重新审视他们在场上的配合策略。两位明星后卫如此频繁地失误,无疑给全队造成了压力。

最终,布克和库里的低效合作不仅损害了个人的数据统计,也打击了整个球队士气。当核心球员无法稳定输出时,其他角色球员也会受到波及,从而形成恶性循环。这一问题亟待解决,否则未来比赛中的表现仍将受到严重影响。

3、乔治零分尴尬局面

乔治是一位公认的全能型选手,但本场比赛他却遭遇了零分尴尬局面,让人感到震惊。在比赛开始阶段,他虽然尝试了一些投篮,但都未能命中。随着时间推移,对方逐渐加强了对他的防守力度,使得他更加难以获得空档进行进攻。此外,有可能是心理因素作祟,他开始变得更加谨慎,而不是像往常那样果断出手。

更为糟糕的是,在没有得分情况下,乔治似乎也难以找到其他方式来贡献价值。他在防守端虽然努力拼抢,但由于缺乏进攻火力乐动体育APP,其存在感明显下降。这种状态让他不仅自己难受,同时也让队友们倍感压力,因为他们需要依靠更多人的努力才能弥补他的空缺。

乔治零分不仅令其个人形象受损,也使球队陷入困境。在这样的情况下,他需要及时调整自己的心态,并寻求改变,以便重新找回竞技状态,为球队贡献力量,否则长期低迷必然会成为其职业生涯的一大遗憾。

4、综合分析与未来展望

经过分析,可以看出这场比赛中的多个因素相互交织,共同导致了一系列不理想结果。从阿门的不佳表现,到布克和库里的频繁失误,再到乔治零分,都显示出团队配合与个人发威之间的重要性。每一个环节的小问题累积起来,就可能造成整支队伍的大危机。

为了改善这种状况,各队必须认真总结此次失败原因,加强训练,提高沟通效率。同时,希望这些明星球员能够迅速调整心态,将焦点放回到自身技能提升以及团队协作上来,以便在接下来的赛季中实现更好的成绩。不论是通过观看录像反思还是请教教练,他们都需要采取积极行动,以避免类似事件再次发生。

总结:

总而言之,本场比赛揭示出了明星球员们面对竞争时所需承受的巨大压力。他们虽然具备极高潜力,但若不能有效应对挑战,将极易陷入低迷。而对于整个团队来说,每个成员都需承担起责任,共同提升竞争水平,以便能够不断向胜利迈进。

希望通过这次教训,各方能够意识到合作的重要性,以及保持良好竞技状态的方法。一支优秀球队,不仅依赖于几个明星,更需要每一个角色都有勇气站出来贡献力量,为实现共同目标而努力奋斗!